あなたは「血液検査の数値が正常なら健康」と思っていませんか?もしくは「栄養素はサプリで摂取すれば大丈夫」と考えてはいませんか?

実はこれらの考え方には大きな落とし穴があります。血液検査の数値を表面的に見るだけでは、本当の健康状態はわかりません。栄養素も「摂取量」だけを気にしても意味がないのです。

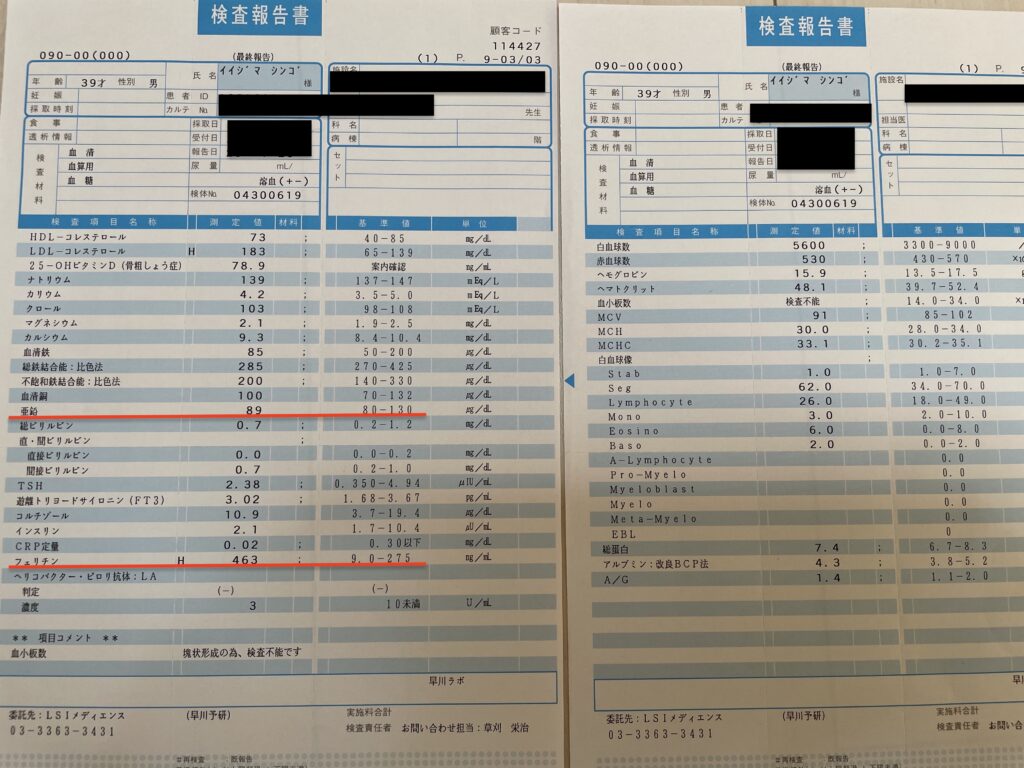

先日、血液検査をしたのですが「亜鉛のサプリを摂っていたのに、血液検査では一番不足していた」という矛盾が起きていました。

それによって「摂取量」だけでなく「吸収量」も同じくらい重要であることを実感しました。このヒントをもとに食生活を変えたところ、体調は大幅に良くなりました。

この経験をベースに、記事の前半では血液検査の数値の見方と落とし穴について、後半では栄養素の吸収と消費の仕組みについて解説するので、ぜひ最後までお読みください。

血液検査で見える栄養状態と見えない体内の真実

血液検査は健康状態を知る上で非常に重要なツールです。しかし、その数値の裏には複雑な体内メカニズムが隠れています。

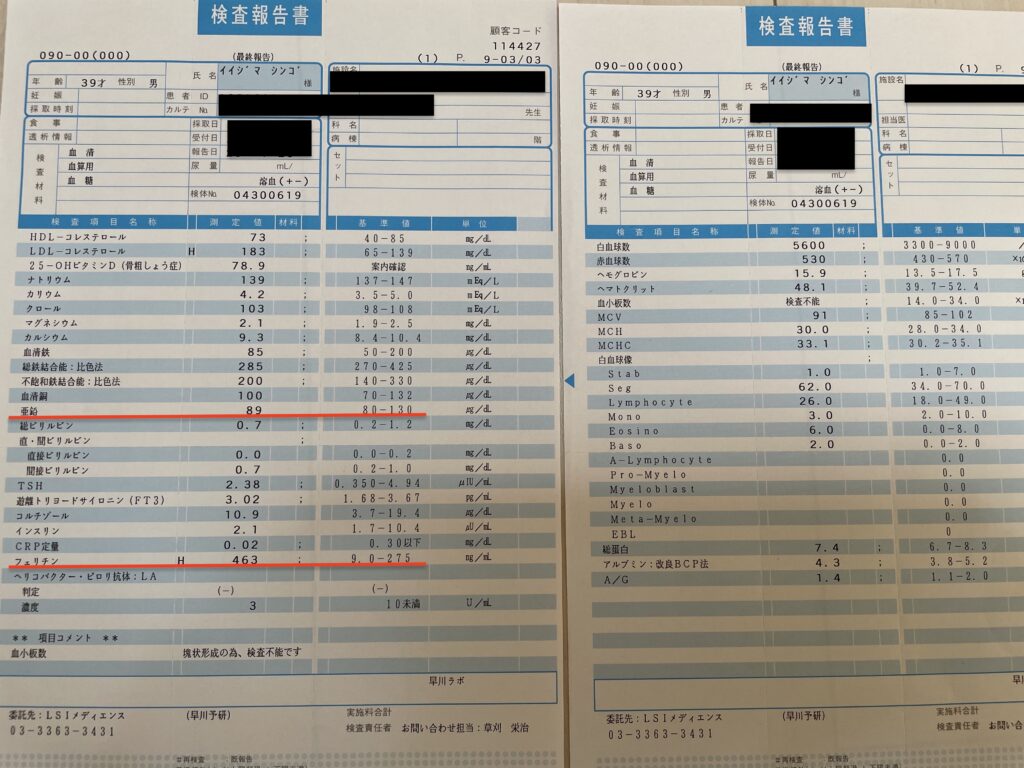

実は、血液検査ではミネラルの状況も詳しくわかります。カルシウム、カリウム、マグネシウム、そして亜鉛などの数値が明らかになります。

私自身の経験を例に挙げると、亜鉛のサプリメントを摂取していたにもかかわらず、血液検査で亜鉛が最も不足していることがわかりました。

これは単に「摂取量」だけを考えるのではなく、「吸収率」や「消費速度」も考慮する必要があることを示しています。

つまり、「このサプリを飲んでいるから大丈夫」という考え方は間違いです。重要なのは体内で実際に吸収されているかどうかです。この視点がなければ、いくらサプリメントを摂取しても狙った効果は手に入りません。

数値の向こう側にある体内メカニズムを理解する

多くの医療機関では、数値が基準値を外れていれば「これが足りないから薬やサプリを増やしましょう」という単純な対応になりがちです。

しかし、本当に必要なのは「なぜその栄養素が吸収されないのか?」「なぜ過剰に消費されているのか?」という根本原因を探ることです。

私の場合、亜鉛サプリを摂取していたのに不足していた理由は複雑でした。その手がかりとなったのが「鉄分」の数値です。血液中の鉄はやや不足していましたが、体内に備蓄されている鉄(フェリチン)は通常の倍以上もありました。

これは体内で鉄が「酸化」している状態を示しています。鉄が酸素と結合すると錆びるように、体内でも同様の反応が起きていたのです。この状態は慢性的な疲労感として現れます。

体内の防御反応とミネラルバランスの複雑な関係

なぜ血中の鉄が少なく、備蓄された鉄が多いのか?その答えは白血球の数値から見えてきました。私の白血球数値は高めで、これは体内で軽度のアレルギー反応や炎症が起きていることを示していました。

炎症が生じると免疫力が低下します。免疫力を上げるために亜鉛が大量に消費され、結果として亜鉛不足になったのです。さらに、吸収力も弱まっていたため、サプリを摂っても効果が限定的だったと考えられます。

また、鉄は細菌やウイルスの「餌」になりやすい性質があります。体内に炎症があると、鉄を血液中に流すとウイルスや細菌が増殖するリスクがあるため、体は防御反応として鉄を備蓄エリアに閉じ込めてしまうのです。

このように、一見関係なさそうな複数の数値が実は密接に関連しているのです。

総合的に「人」を見る健康アプローチの重要性

血液検査から得られる情報は「点」に過ぎません。重要なのはこれらの点を繋いで全体像を把握することです。

例えば:

- なぜ中性脂肪が高いのか

- なぜ血糖値が上昇しているのか

- なぜ肝機能の数値が悪化しているのか

- なぜ鉄分の不足が起きているのか

これらの問いの答えは、互いに密接に関連していることが多いのです。単一の数値だけを見て対処しても、根本的な健康改善には繋がりません。

個別化されたアプローチの時代

残念ながら、このような総合的な視点でアドバイスをしてくれる医療専門家は非常に少ないのが現状です。だからこそ、自分自身の体について学び、理解を深めることが大切になっています。

これからの時代は「一律の情報」ではなく、一人ひとりに合わせた個別化されたアプローチが必要です。

私自身も自分の体で実験を重ね、より深いレベルで人を見ることができるよう日々経験を積んでいます。年内には単なるダイエットサポートを超えた「体質改善サポート」を始められるよう準備を進めています。

まとめ

血液検査の数値は健康状態を知る重要な手がかりですが、それだけでは不十分です。数値の背後にある体内メカニズムを理解し、自分の体全体を見る視点が必要です。

健康とは単に「異常値がない」ことではなく、体の様々な機能がバランス良く働いている状態です。

そのためには、

- 血液検査の数値を表面的に見るだけでなく、複数の数値の関連性を理解する

- 栄養素の「摂取量」だけでなく「吸収率」と「消費速度」も考慮する

- 体内で起きている炎症や免疫反応に注目する

- 個別化された健康アプローチを心がける

これらの視点を持つことで、より効果的な健康管理が可能になります。次回も、より踏み込んだ健康情報をお届けしますので、どうぞお楽しみに!